前回の続きです。

七支刀を拝観した後、

なぜか藤原京跡が

とても気になったので

そちらへ向かうことにしました。

奈良国立博物館を出ると、

立派な藤が植わっていました。

藤は自立ができない

つる性植物です。

地球の回転方向とは

逆方向につるを伸ばす植物は

藤だけなのです。

藤に絡みつかれた木は

必ず枯れると言われる様が

よくわかります。

藤のつるに締め上げられたら

人間でも無理ですねー。

藤原宮は第40代天武天皇の

勅令によって造営開始しましたが

天皇が崩御してしまったために

一時は頓挫してしまいました。

しかし

夫の意思を受け継いだ

皇后の鸕野讚良が

持統天皇に即位して

完成させました。

藤原宮造営責任者は

天武天皇が最も信頼した

石上(物部)麻呂でした。

この広大な敷地に

今でいう皇居と

国会議事堂と霞が関を

すべて敷地内に建てたのです。

唐の長安城を参考にして

わが国最大の都を作ったのは、

唐に比肩する近代国家となり、

独立国として自立するためでした。

赤い柱は朝堂院の跡地で

その奥に天皇が政治を行う

大極殿があったのです。

木々が生い茂っている土壇は

大極殿跡です。

ここで持統天皇と

その孫の文武天皇が

政治を執ったのです。

藤原宮は恒久的に使うために

作られたのにたった16年で

捨てられたのでした。

文武天皇が崩御してから

藤原不比等によって

平城京が造営されました。

藤原宮の建造物は

平城京へ移されたのです。

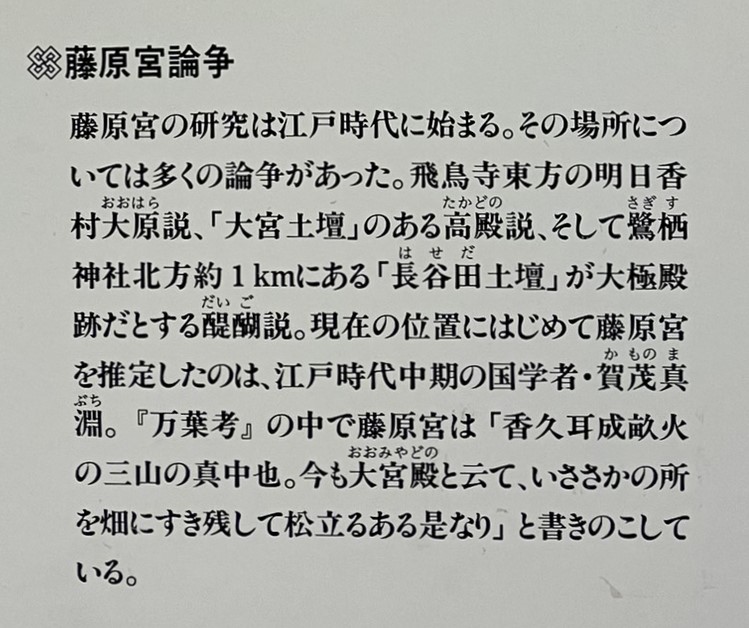

江戸時代からはじまった

藤原宮論争で現在の位置に

藤原宮を推定したのは

賀茂真淵でした。

残された大極殿跡には

鴨公神社が創建されました。

創建者は賀茂一族と思われます。

中西進著『万葉集』鴨君足人の注に、「藤原宮大極殿の地を鴨公と言う。ここに居住か。かつ祭祀族。」とある。 聞くところによると、奈良時代以降、平安、鎌倉と鴨氏はこの辺りで暮らしていたと言う。

黄色で囲った地名は縄手町。

縄文時代の記憶を刻んだ地名です。

ここは鴨公地区でもあるため、

藤原宮が造営された当時は

賀茂一族の領地だったことが

考えられます。

鴨公は賀茂君。

賀茂君は賀茂氏の中でも

最も有力な祭祀族でした。

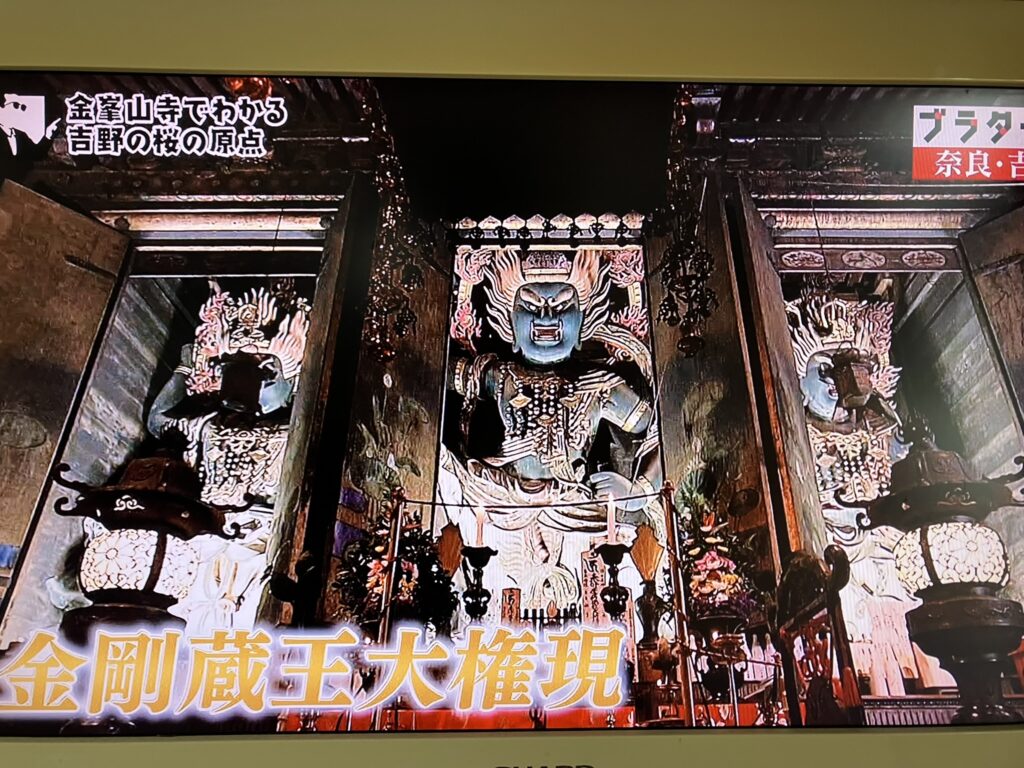

賀茂君役小角(役行者)は

吉野の金峰山寺を開いた

修験道の開祖であり、

鬼の子孫でもあるのです。

縄文の血を

色濃く受け継いだ賀茂一族は

縄文を封じたい藤原氏によって

鬼にされたのです。

そして天武天皇もまた

鬼にされた天皇だったのです。

天武・持統夫妻と

同時代に生きた役行者は、

一切の衆生を救うために

祈りで出した蔵王権現を

天皇に込めて神政を復興させた

裏の立役者だったのです。

天武・持統朝で

天皇中心国家を完成させたのは

縄文の太陽信仰を守った

物部氏と賀茂氏が両輪で

天皇を補佐したからです。

彼らは表舞台に立たず、

天皇の裏方として活躍した

八咫烏なのです。

その証拠となるのが

藤原宮の発掘調査で出土した

7本の幢幡です。

この立派な幡は2016年に

幢幡遺構が見つかった復元です。

大宝元年(701)の

元日朝賀の儀式で立てられた

7本の幢幡は

陰陽五行の原則に基づいて

配置されていたのです。

詳細はリンク先へどうぞ。

太陽と月、

青龍・玄武・朱雀・白虎

の中央に掲げられた

八咫烏は三本足のカラスです。

これは根源の造化三神である

法則神を意味します。

八咫烏と呼ばれた賀茂・物部氏は

法則神を奉じていました。

八咫烏である彼らが

太陽と月と方角を正確に配置し、

八咫烏を中央に掲げたのは

宇宙の法則こそが神であることを

示していたからです。

法則神に従った神政を執る

最高神官として

正式に天皇と名乗ったのは

天武天皇でした。

朝廷秩序を著しく乱した近江朝を

壬申の乱を起こして大掃除し、

天武天皇を初代天皇即位へと

導いたのが八咫烏だったのです。

下の記事もあわせてどうぞ。

この続きは次回に!

お知らせ

ひふみのしくみ主催の

会合を企画しています。

2025年9月14日(日)

大阪府豊能郡豊能町(予定)

詳細はブログでお伝えします。

いつもありがとうございます。