トップ画面の写真は

生駒山から撮影した大阪平野です。

パソコンをお持ちの方は、

一度大きな画面で

確かめてみてください。

この景色が懐かしかったので、

2024年3月31日に故郷の

生駒山麓へ行ってまいりました。

縄文時代の大阪平野は

生駒山のふもとまで

河内湾と呼ばれた海でした。

古墳時代中期(1600年前)には

河内湖となり

現在の姿になりました。

この写真を

トップ画像に選んだ理由は、

幼い頃から見慣れた風景

だったからです。

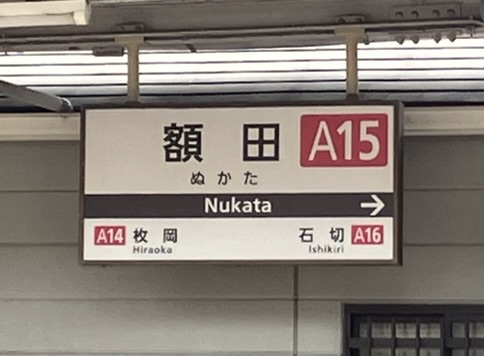

わたしは

石切と枚岡の中間地点の

額田で生まれ育ちました。

ここで昭和50年代を過ごしました。

石切も枚岡もよく知っています。

生駒山麓には

縄文人が暮らした痕跡が

いくつも残っています。

現在の大阪平野になるまでに

長い歴史がありました。

豊臣秀吉は

大坂城を建てましたが、

そこはかつて仁徳天皇の皇居・

高津宮があった上町台地で

もっとも高い位置にありました。

今から約1600年前のことです。

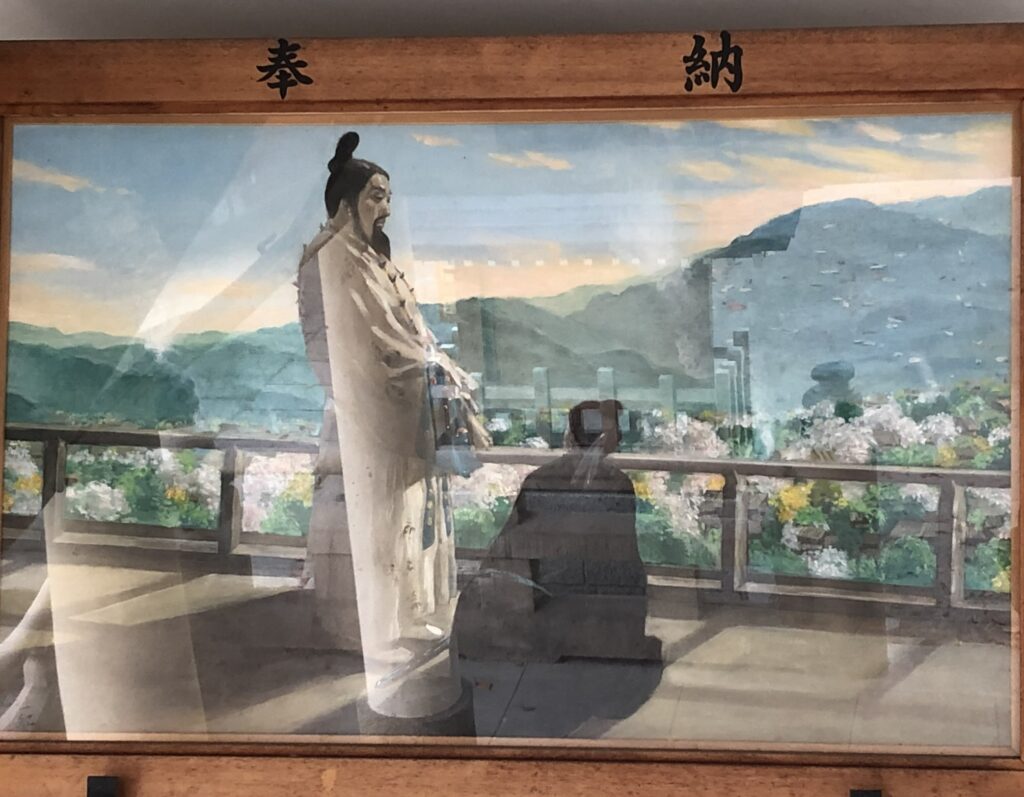

仁徳天皇は高津宮の高台から

民の暮らしを見下ろすと

民家の屋根から

炊飯の煙が出ていないことに

気づきました。

少ない平地は

暴れ川の水害に遭い、

人々は飢え苦しんでいたのです。

仁徳天皇による

わが国初の土木事業は

治水から始まりました。

仁徳天皇は

生駒山から登る太陽神を奉じて

神の意思に従った神政を執り、

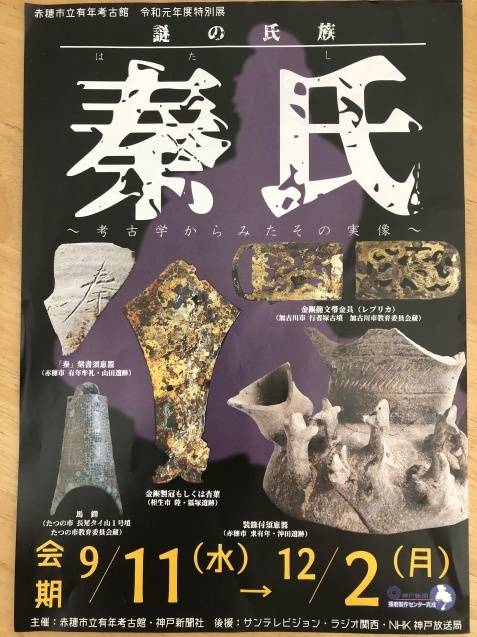

大陸から百済を経由して

渡ってきた技術集団・

秦氏を重用して

国家事業を成功させたのです。

秦氏は

故郷の縄文遺跡を住処とする

天皇に忠実な一族です。

彼らのおかげで天皇は

衣食住を整え農水産業を開き、

飢えていた民を十分に食べさせて

幸せにしたのです。

その事績は

「民のかまど」の伝承として

後世に語り継がれました。

大阪の人が天皇を唯一

「仁徳さん」と呼んできたのは

遠い先祖が代々

倭の五王「讃」を忘れないように

口伝にして伝えてきたのです。

記憶を暗号化して

代々継承するのは

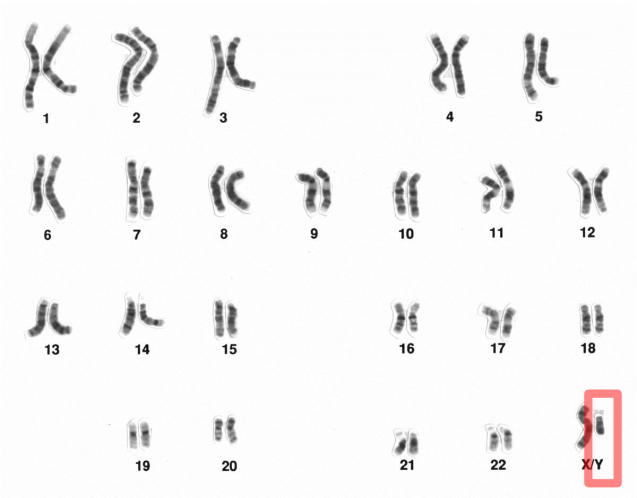

縄文遺伝子と

男系継承のなせる業。

秦氏が厳格な男系氏族なのは、

祖国に住んだ祖先・縄文人の

記憶と血脈を守るためでした。

土地の縁は血縁と同様、

血の中に

記憶が蓄積されています。

人も動物も方角を知る術を

備えています。

渡り鳥は

地球の磁場を読んで飛び、

鮭は川をさかのぼって

帰ってきます。

鳥や魚に帰巣本能をもつ

種族がいるように

人間も故郷に帰ってきた

一族がいます。

それが秦氏です。

彼らには

「個」の概念がなく、

常に集団で行動してきたのは、

縄文遺伝子の特性

なのかもしれません。

彼らは遺伝子に動かされ、

大いなる我と

繋がっていたのでしょう。

だからこそ地縁と血縁を

守ってきたのです。

血の赤は鉄の色。

秦氏は血の中の鉄が

磁場を指し示すことを

知っていたのです。

彼らは鉄を扱う術を持ち、

渡り鳥のごとく文明発祥地を

移動していたからです。

人が故郷に

懐かしさを覚えるとき、

土地の磁場と

血の中の鉄が反応して

地球と同調しているのでしょう。

鉄を扱う秦氏は、

血の中の鉄が

地球の磁場を指し示す如く、

太陽系と地球の回転周期と

陰陽が宇宙を支配する理に従い

地球が闇の周期にいる間、

祖国・日下を守ることを

使命としていたのです。

わが国で事実上の

初代天皇(大王)は応神天皇。

尾張の分家から出た

ホンダワケノ命は

河内に朝廷を開いたのです。

5世紀の河内王権(王朝)です。

応神天皇は

王仁博士を河内に招聘し、

秦氏を家来としました。

そのため河内は

秦氏の本拠地でした。

応神天皇を継いだ仁徳天皇は

縄文時代に河内を治めていた

饒速日命を

太陽神として奉じたのです。

河内弁が

相手をワレ(我)と呼んで、

自分をワイ(Y)と言うのは

わたしはあなたであり、

Y遺伝子こそ自分と見る

縄文遺伝子を継承する

男系氏族に暗号化された

言語だからです。

河内のおっさんは

「おんどれ~」と言うけど

「おんどれ」の意味は

おんどれ→おどれ→おのれ

という意味なので相手を

自分とみなしているのです。

良く言うたら自他一体、

言葉のとおり裏表がない。

要するに河内のおっさんは

口は悪いが性根は優しいんです。

河内では客人が来たら

「お茶でも飲んで行き」

と言ってもてなします。

ここで家人がお茶を出したら

怒られます。

お茶=お酒です。

(ホンマでっせ)

一方、

平安京を開いた京都では

宮中を穢さないよう、

きれいな言葉を言いながらも

心の中とは裏腹の

公家言葉が使われました。

だから京都の人が

「ぶぶ漬けでも食べて行き」

と言って客を追い払うのです。

(ホンマどすえ。義母談)

わたしが東大阪(中河内)

にいたころは、

『河内のおっさんの歌』

のまんまのおっさんは

ぎょうさんおった。

ホンマやで。

秦氏はいつの時代も

国難から日本を守るために

あらわれる。

『河内のおっさんの歌』は

かつて河内で活躍した者たちが

令和の世によみがえることを

暗号化しているのです。

『ワレ、ワレ、ワレ』

=令和令和令和

昭和51年に

空前の大ヒットを飛ばした

『河内のおっさんの歌』は

令和の世こそ

再びヒットしてほしいと

ホンマに思います。

その理由は・・・?

河内のおっさんとは正反対の

京都のおひな様はこちら~。