ひふみのしくみの読者様、

お待たせしました!

11月23日に

東京へ行った記録を

特別レポートとして

お伝えしてまいりますね。

さて前回記事のとおり

仁徳天皇をはじめとする

歴代天皇のお使い役として

東京へ行くことになりました。

その詳細は

ひふみのしくみ講演会youtube

でお伝えしました。

今回はそのミッションを

遂行するための一環です。

まず東京入りのための

買い出しに行った際には、

不思議な現象がありました。

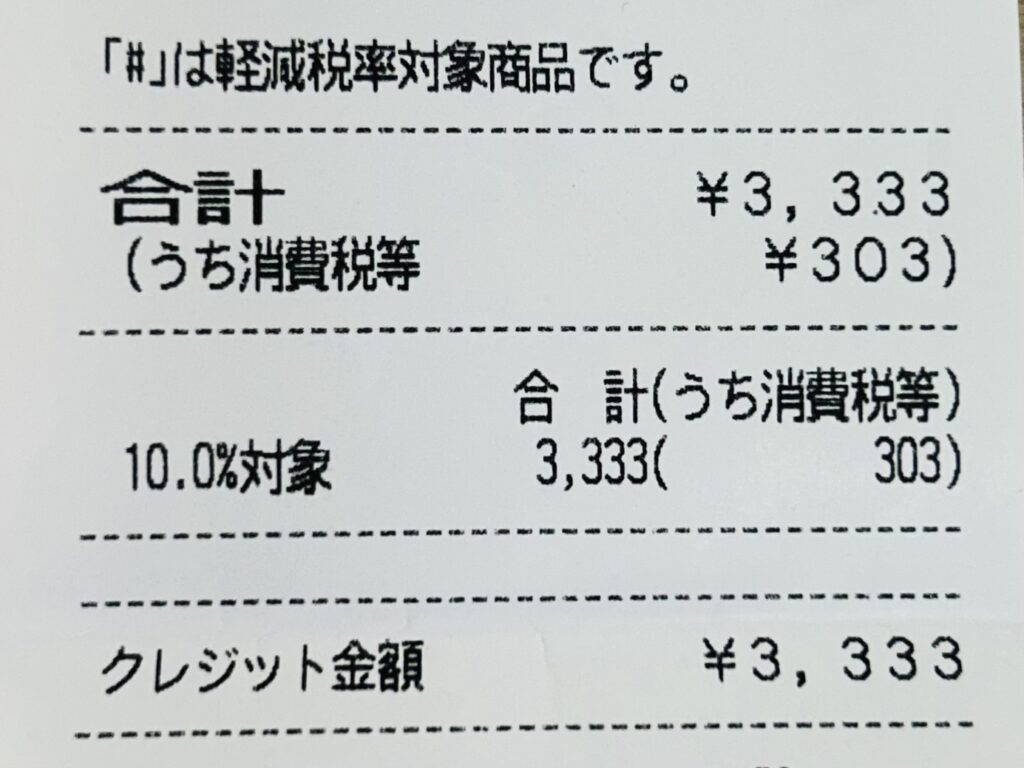

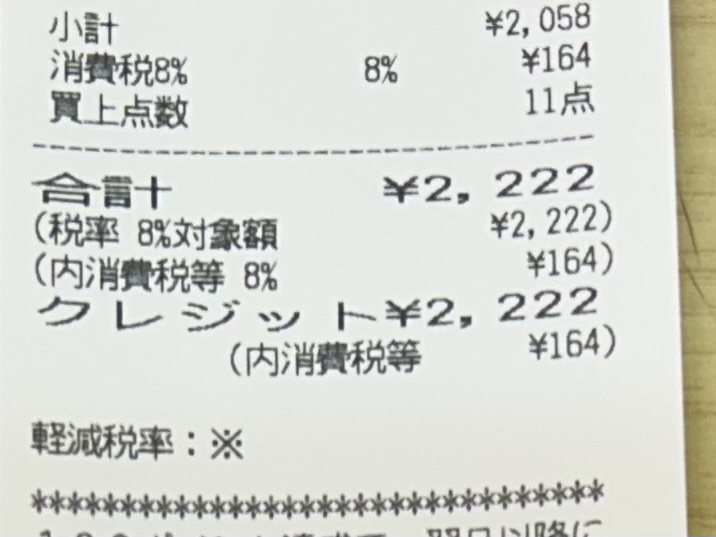

出発前日の11月22日には

3333が3つ出ました。

その直後にはなんと

2222が3つ出ました。

これを見せられてしまったら

腹をくくるしかありません。

後ろにいる方々の鼻息が

どれだけ荒いかが

おわかりかと思います。

さて当日の11月23日は

午前2:00に車で出発し、

6:00に静岡県沼津SAで休憩。

ご来光を見せてもらえました。

7:00。

車窓から撮影。

富士山が壮大な全貌を

見せてくださいました。

午前8:00時。

首都高渋谷線から

東京入りしました。

8:20。

首都高を降りて

最初に到着したのは

国会議事堂前でした。

テレビや新聞でしか知らない

永田町に降り立ちました。

すぐそばに

憲政記念館がありました。

ここは衆議院の施設のようです。

詳しくはこちら。

東京に来て

はじめて知ったのですが

政治の中心地のすぐ横に

皇居があるのです。

黄色の区域が

永田町と霞が関です。

上の地図と同じように、

日本最初の政治の中心地・

難波宮はかつての皇居=高津宮

つまり大阪城のそばに

あることに気づきました。

(黄色で囲った区域)。

車を駐車場に停めて

皇居外苑へ向かいました。

最初に目に入ってきたのは、

あの楠公さんではありませんか。

河内出身のわたしは

泣きそうになりましたよ。

わたしはここへ

一生に一度は訪れたいと

思っていたのです。

楠正成は

後醍醐天皇が信頼した

河内守。

そのかっこよさの主成分は

承認欲求など微塵もなく

主君を守るための忠誠心で

成り立っており、

強靭な精神と肉体に

天神地祇をことごとく

後ろ盾につけた

無双の強さと優しさでした。

それを為しえたのは

楠公さんが水のごとく

純粋だったからです。

日本人が

時代を超えて楠公さんに

憧れと尊敬の念を抱くのは

彼の生き様から

魂の輝きを見るからです。

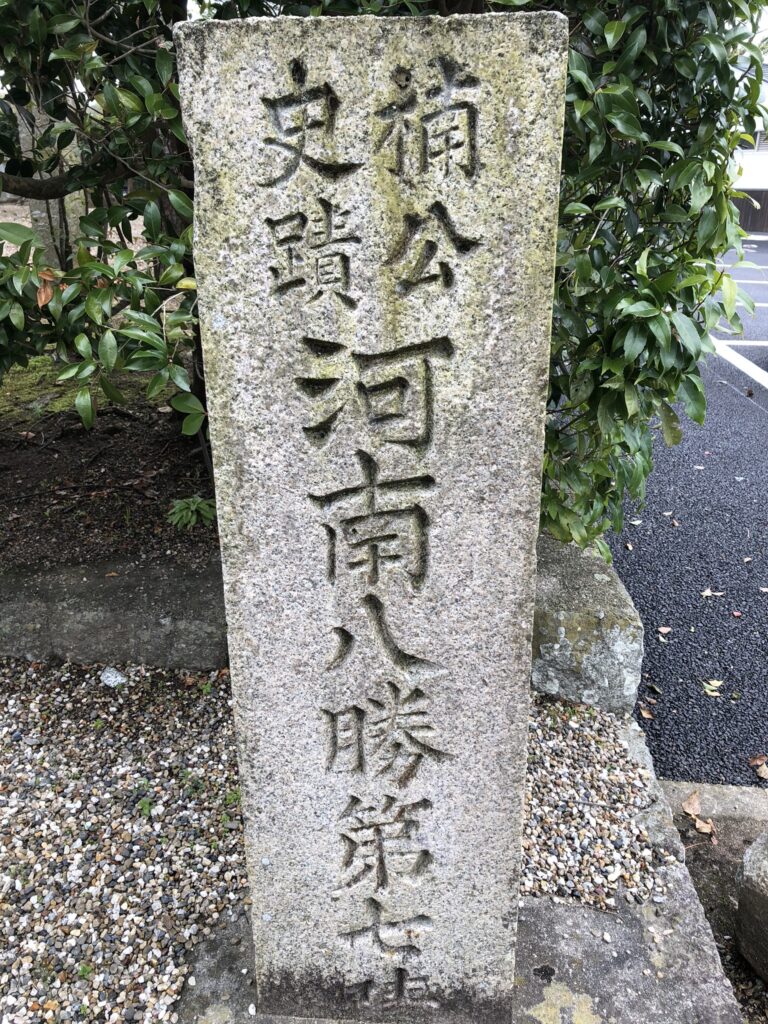

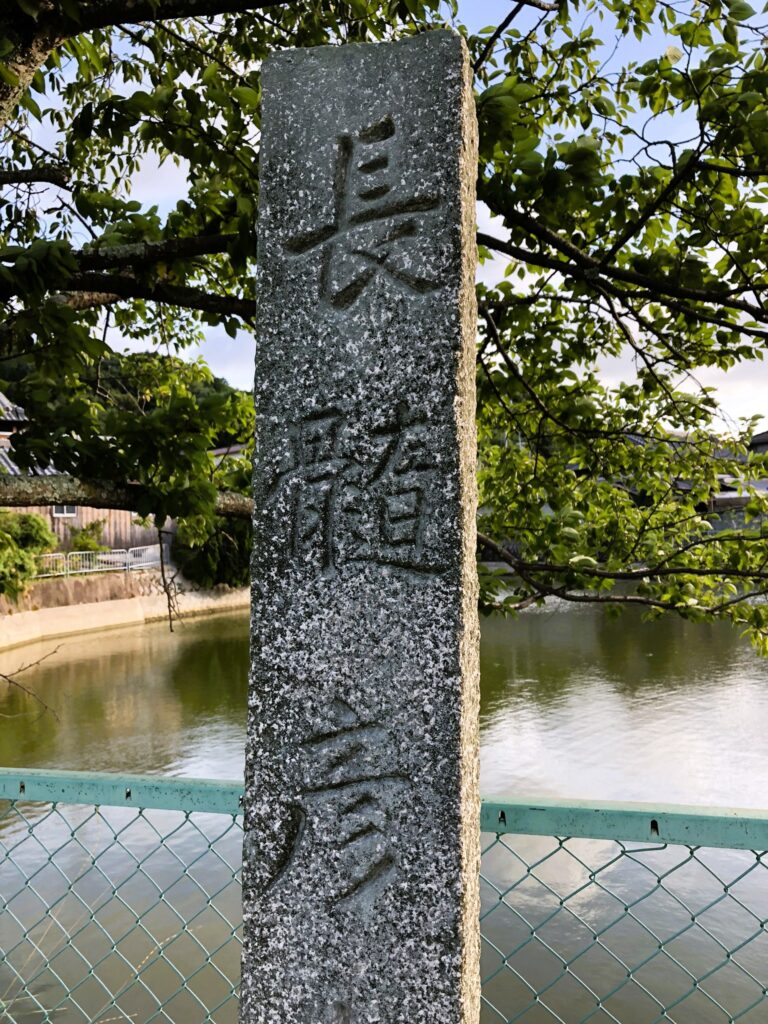

上は楠公誕生地である

千早赤阪村にある記念碑です。

皇居外苑の楠正成像が

モデルであることがわかります。

至誠一貫とは孟子の言葉で

「至誠にして動かざる者

いまだこれあらざるなり」

が起源です。

楠公さんはその生き方をもって

後世に教えてくれています。

ちなみに楠公誕生地は

「河南八勝」すなわち

カナン発祥地であることが

暗号化されています。

そのことについてはこちら。

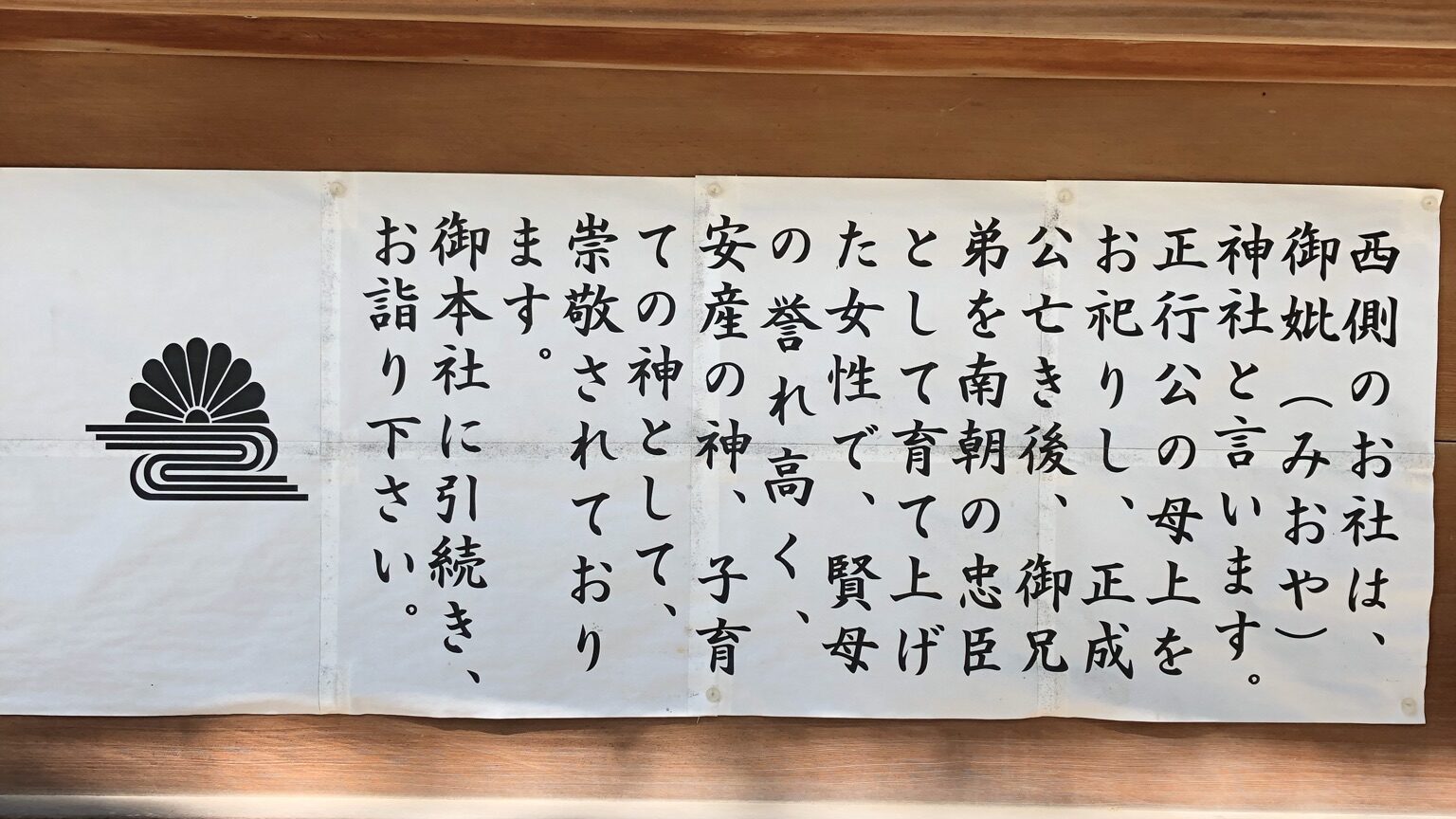

楠正成公は

負けると分かっていた

湊川の戦いの前日に

生駒山主峰にある

八代龍王総本山で

宿営されました。

そのいわれから

菊水に龍の寺紋が

採用されたのです。

河内の豪族・楠正成公は

主君・饒速日命を

守るために命を捧げた

河内の豪族・長髓彦の子孫。

後醍醐天皇と楠公は

生まれ変わっても

饒速日命と長髓彦として

再会したのです。

けれどその本当は、

饒速日命と瀬織津姫の

和魂と荒魂の結魂を果たし

日ノ本復活のために

尽くされたのです。

一切の自我を脱ぎ捨てた

大楠公の行動は、

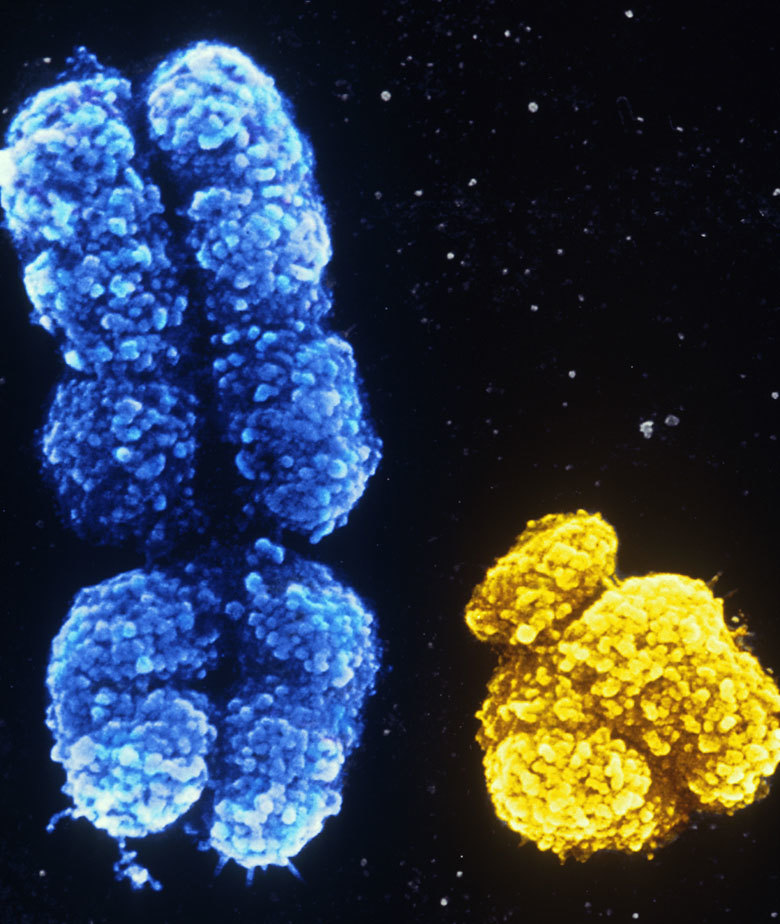

遺伝子に刻印された

プログラムどおりに

遂行しているだけなのです。

神のY遺伝子を守るために。

この遺伝子には

必ず子孫を残すことが

プログラムされているため

長男・正行を

湊川へ連れて行かずに

河内へ帰したのです。

これが「桜井の別れ」です。

その正行も

長髓彦の本拠地である

四條畷の戦いで

戦死したのでした。

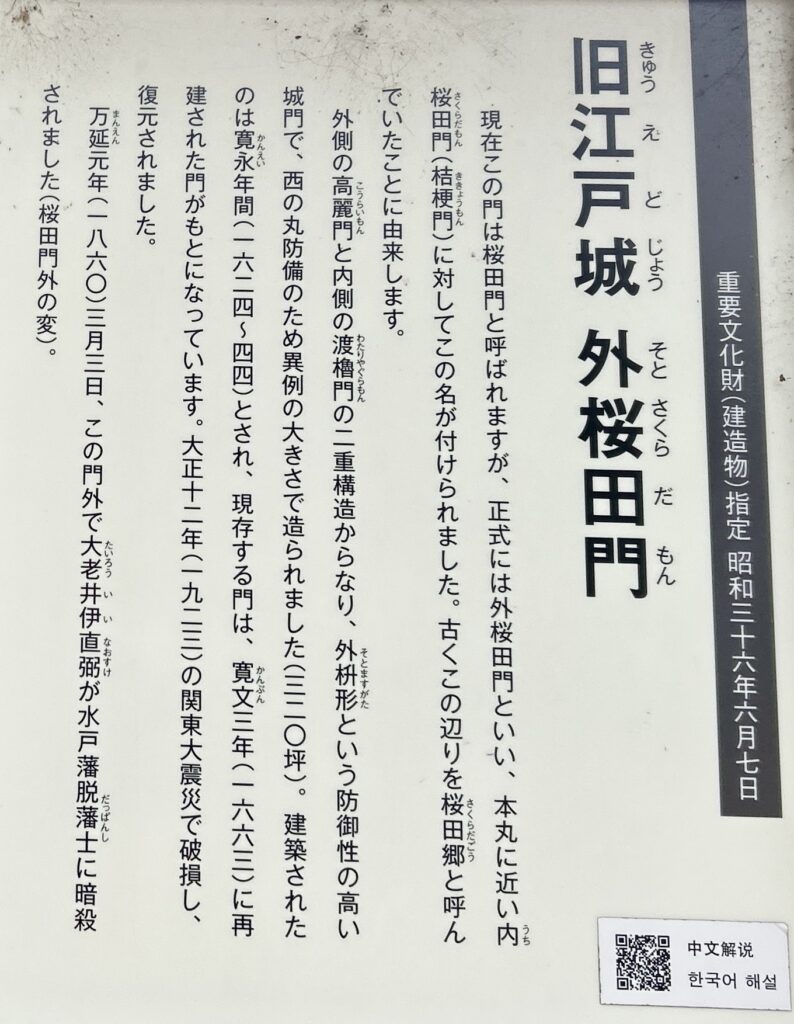

さて次は

桜田門へ向かいました。

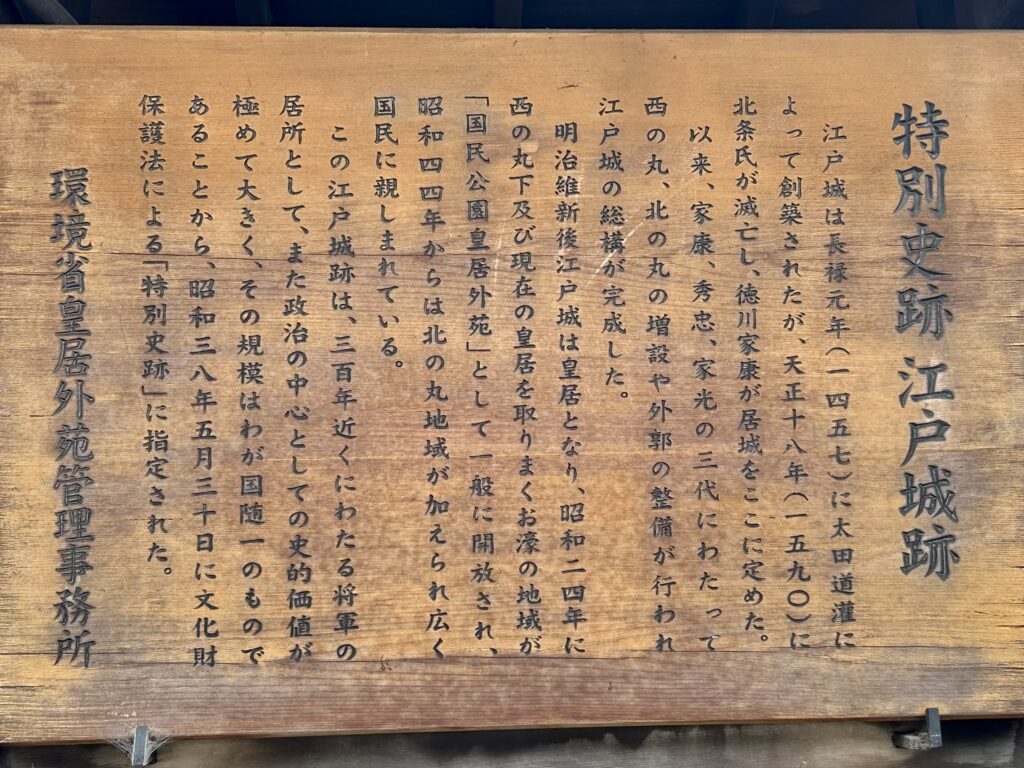

皇居は

江戸城跡にあるのです。

桜田門の変は

尊王攘夷に抵抗し続けた

江戸幕府の大老・井伊直弼が

暗殺された事件です。

ここが桜田門です。

重厚な構造は

江戸の土木技術の

集大成です。

そもそも皇居が

江戸城跡にあることと、

かつての皇居・高津宮が

大阪城にあることの共通点は

武士の本分は

国体(天皇)を守るために

ほかなりません。

世界一強かった戦国武将が

天皇を滅ぼさなかったのは

そのためなのです。

武士の祖先は男系の

軍事氏族(秦氏)であり、

土地の事実から

証明することができます。

詳しくは

ひふみのしくみyoutubeにて。

上は大阪城の大手門です。

桜田門は

大阪城の大手門と

驚くほど似ていることに

気づかされました。

その理由は

大阪城は徳川幕府が

築造したからに

ほかなりません。

城壁周囲にはお堀があり、

カモさんが泳いでいました。

城門(縄文)をくぐった

内奥に皇居(天皇)が

鎮まっているのです。

お堀に沿って歩いてゆくと

二重橋にたどり着きました。

この橋を渡った先に

皇居があるのです。

二重橋は

厳格に警備されており、

一般社会からは

隔絶されているようです。

この続きは次回に!

今回も最後までお読みいただき

ありがとうございました。